電験を受けるのであれば電卓は必須です。

複雑な計算問題を解くための大切な相棒です。

こだわって買いましょう。

◼️使用可能な電卓

試験では、四則演算、開平計算(√)を行うための電卓を使用することができます。ただし、次の電卓は使用できません。使用した場合は、不正行為となりますのでご注意ください。

・数式が記憶できる電卓・関数電卓

・印字機能を有する電卓

電卓の使用に際しては、音を発することはできません。

なお、試験問題によっては、開平計算(√)が必要になりますので、開平機能付きの電卓を使用するようにしてください。また、電卓の貸与はありません。

一般社団法人 電気技術者試験センター 第3種電気主任技術者試験案内より(https://www.shiken.or.jp/examination/e-chief03.html)

使用可能な電卓は上記のようになっております。

いわゆる関数電卓は、使えません。

文具屋で販売されている普通の電卓しか使えないのです。

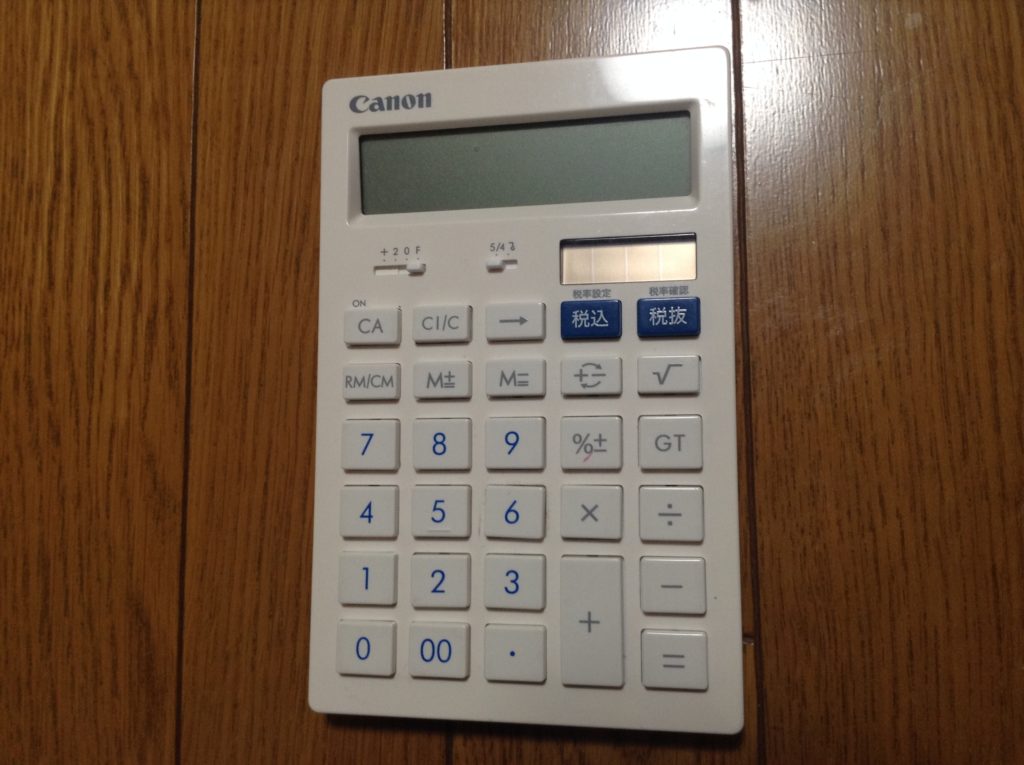

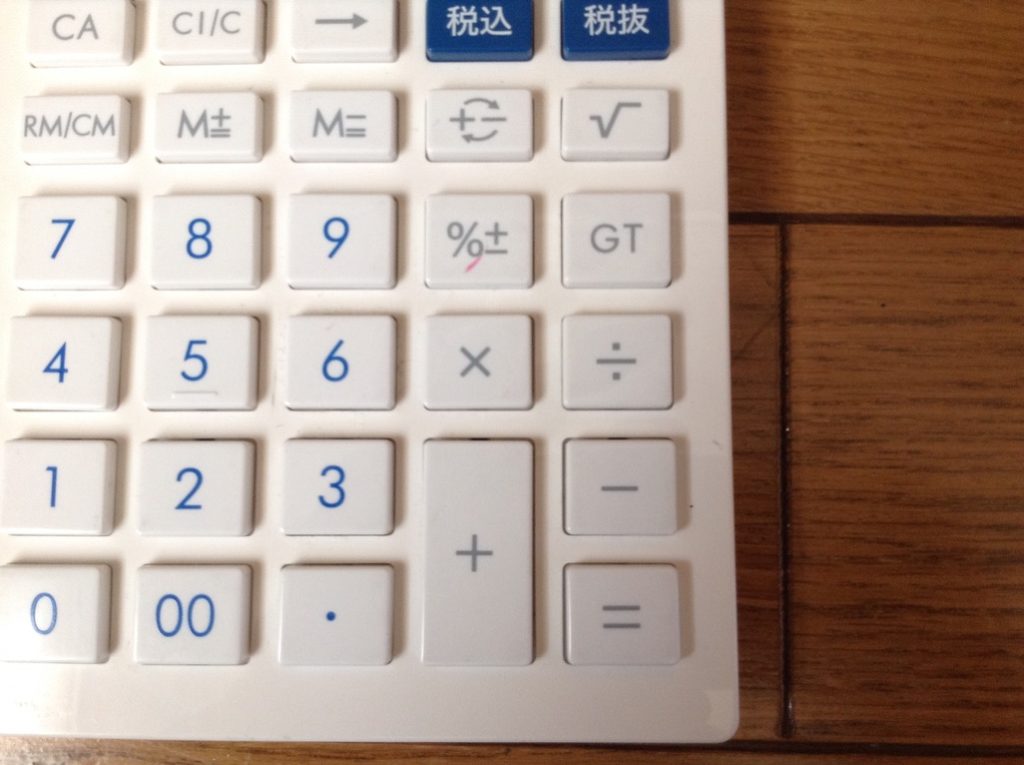

私の使っている電卓です。

使用感があるのはご了承ください(笑)

Canon製の「HS-121T」です。

この電卓と100時間以上過ごしたと思います。

電卓が使いこなせると問題を解きやすくなります。

打ちにくい電卓より、打ちやすい電卓と言うのは、ストレスが少ないことになりますよね。

出来るだけ問題を解くことに集中したいので、打ちやすいのは大切なことです。

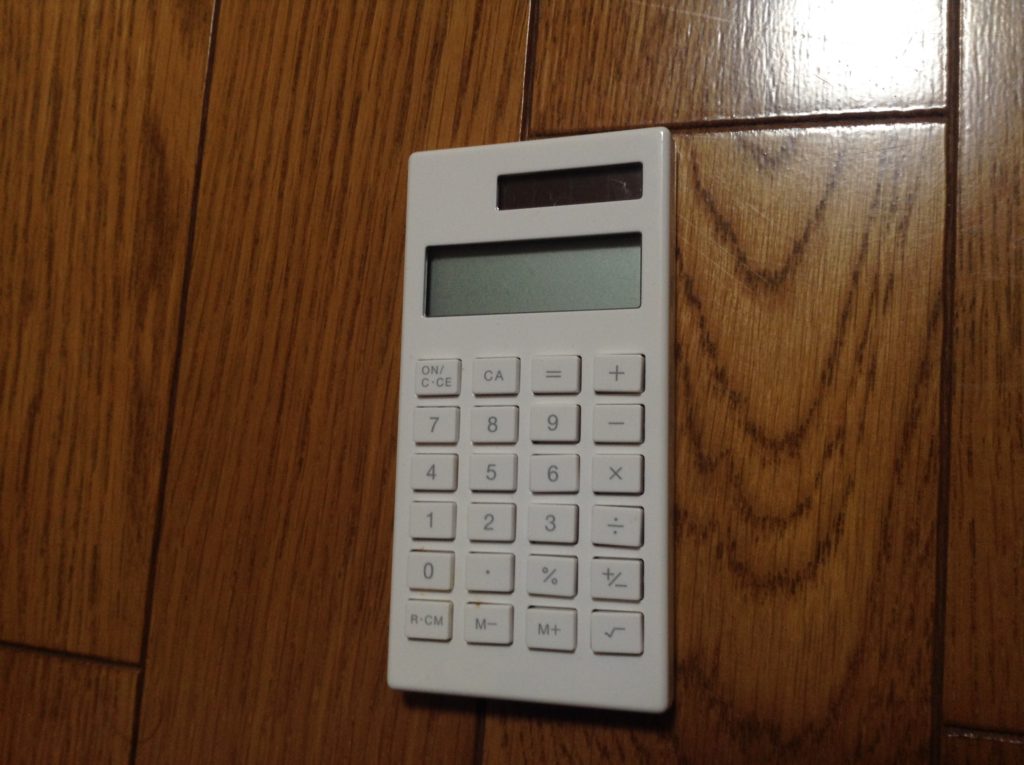

非常に小さな電卓を使用して打ちやすいと感じていれば問題はありません。

写真のような電卓です。

無印のミニ電卓です。

打ちにくいと感じたら電卓を交換すべきです。

何も1万もする高級なものでなくて構いません。

2,000円〜3,000円の電卓でも、打ちやすければ十分です。

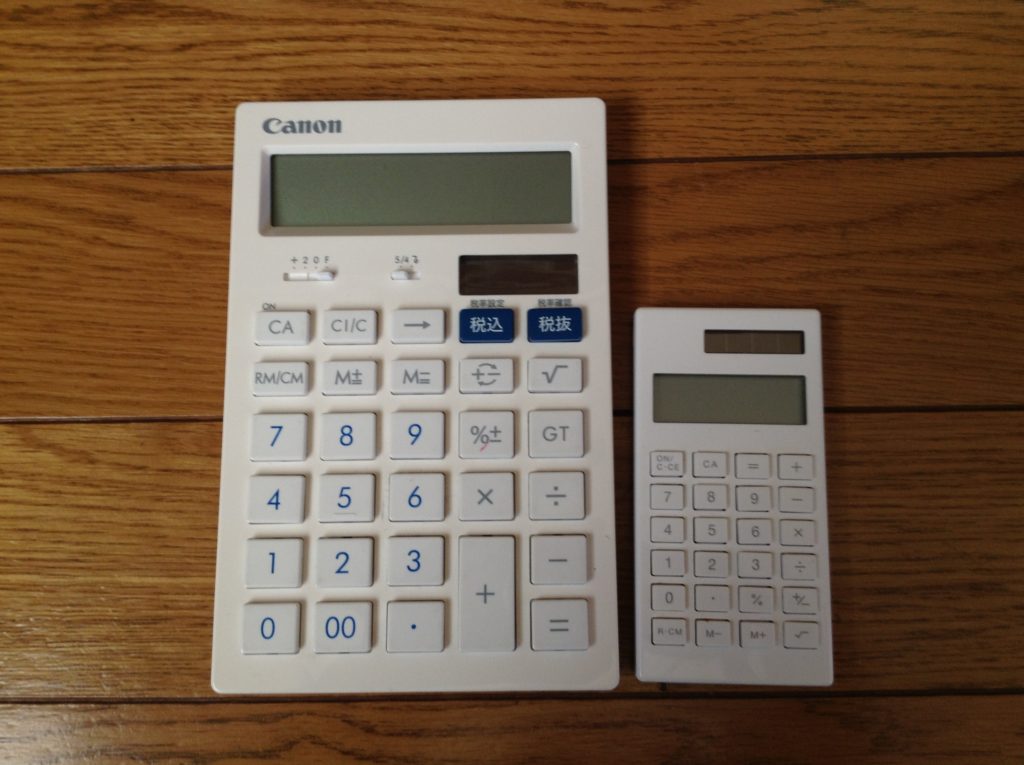

小さい電卓は個人的には打ちにくいと感じていましたが、携帯性は抜群です。

移動先で勉強する時などは、大きな電卓より小さい電卓の方が、便利な時もあります。

シーンに合わせていくつか電卓を持っておくといいでしょう。

次に、滑り止めについてです。

答案用紙を見ながら右手で電卓操作をする際に、ズルズルと移動すると気になってしまいます・・・。

ガチッと動かない方が打ちやすいので、滑りどめ付きのタイプを使っていました。

100円均一などで、糊付きのゴムを加工して取り付けても同じ効果を得ることができると思います。

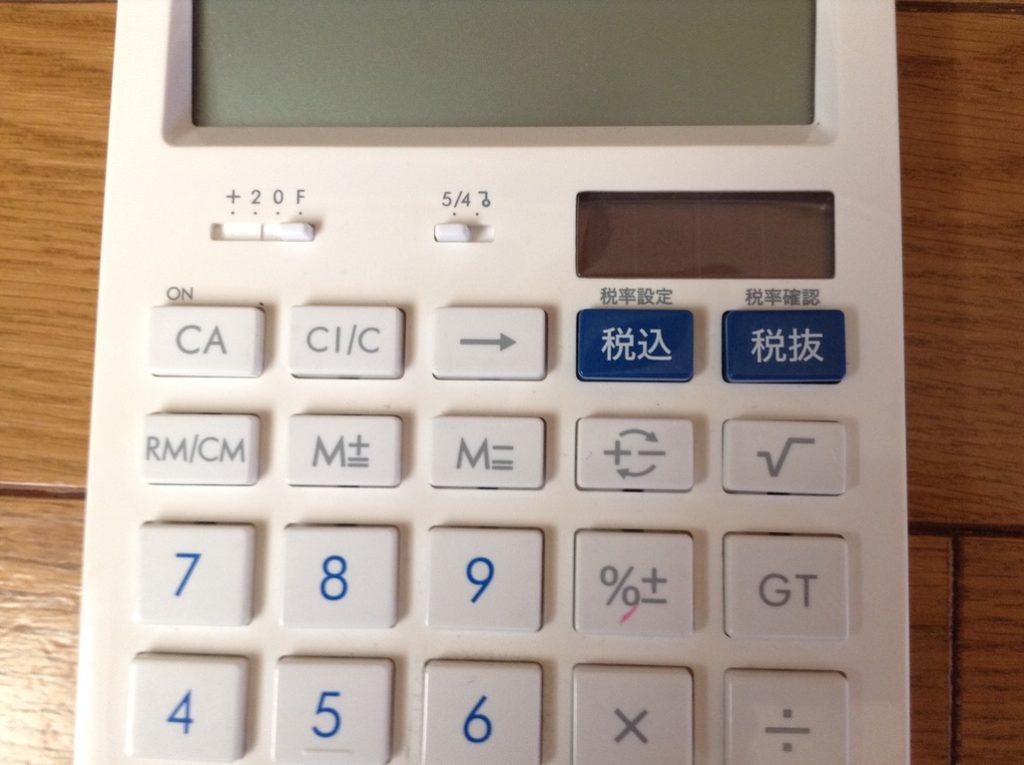

キー配列についても様々です。

私の電卓は”+”と”=”が逆のタイプもあります。

”CA”(クリアオール)の位置が違うものもあります。

意味はすべて消去で表示された数字を消す目的のキーです。

それと”0”(ゼロ)は、二つ同時に入力できる”00”のキーがあった方がいいです。

四桁以上の0を押すことが多いので、一回でもタッチの回数が減ればそれだけ早く回答出来ます。

回答が早く出来る=使える試験時間が増える、と言うことになります。

”√”(ルート)キーは必須と思います!

電気の世界では三相回路などで三角関数とベクトルを用いた考えが用いられています。

三角形の斜辺を求める際に√を使用します。

電験では、三相回路の問題が必ず出題されます。

まず確実に試験を受ければ”√”キーを使うことになります。

電卓によっては”√”キーがないものもあるので注意してください。

メモリー機能のついた電卓の方が、早く計算を解くことが出来ます。

上記のようなキーがついた電卓です。

メモリーキーを使うと、

100+10=110(A)

90ー40=50(B)

上記の二つの計算を行いさらに(A)+(B)を行いたいときなどに、電卓の中に(A)と(B)の計算結果を記憶させて、(A)+(B)の答えを導くことが出来ます。

この様に、電卓は電験を受験する上で大切な道具となります。

是非、自分に合った電卓を見つけてください。